Grange Montsouris

Dernière modification le 01/06/2021 - 18:37

Rénovation patrimoniale

- Type de bâtiment : Salle de concert, théatre

- Année de construction : 1862

- Année de livraison : 2021

- Adresse : 15-17 villa St Jacques 75014 PARIS, France

- Zone climatique : [Cfb] Océanique hiver tempéré, été chaud, pas de saison sèche

- Surface nette : 635 m2

- Coût de construction ou de rénovation : 1 300 000 €

- Nombre d'unités fonctionnelles : 300 Place(s) assise(s)

- Coût/m² : 2047.24 €/m2

-

Consommation d’énergie primaire

76 kWhep/m2.an

(Méthode de calcul : RT 2012 )

Ce projet a remporté la mention "Conservation patrimoniale et démarche opérationnelle" des Trophées Bâtiments Circulaires 2021.

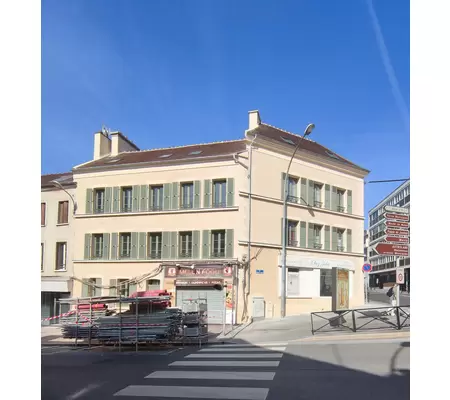

Edifiée dans la seconde moitié du XIXème siècle, la grange Montsouris est le dernier bâtiment constitutif de l’ancienne ferme de Montsouris, l’un des rares témoins conservés du patrimoine agricole parisien.

L’ancienne grange est un grand bâtiment en longère de deux niveaux, construit en moellons équarris de pierre avec une toiture en bâtière couverte de tuiles plates. L’édifice, à l’origine conçu comme l’étable d’une ferme nourricière et un logis possédant un grenier et un cellier, a été violemment remanié au début des années 1960, afin d’accueillir un centre social : aménagement de planchers en dalles de béton, percement de nouvelles baies en façades, enduits ciment...

Suite à de nombreux rebondissements et procédures dus à l'engagement et la persévérance de collectifs citoyens le bâtiment, après être tombé entre les mains d'un promoteur peu scrupuleux qui aurait vu d'un bon œil sa disparition à des fins spéculatives, est racheté par la Ville de Paris en 2013.

A la faveur d'un budget participatif la Ville de Paris entreprend sa restauration en 2018 et respecte la volonté des habitants de voir naitre un lieu citoyen et culturel. Largement associé au projet, le collectif d’habitants a participé aux côtés des architectes au processus de conception. Lors d’ateliers, les architectes ont échangé sur les potentialités du lieu issues du diagnostic patrimonial et des recherches historiques des riverains eux-mêmes et choisi ensemble les parties de restauration.

Le guide constant de tous les acteurs du projet était la préservation patrimoniale en synergie avec une mise en œuvre de matériaux franciliens bio et géo-sourcés ainsi qu'au réemploi de matériaux in situ ou ex situ et visant une amélioration des performances énergétiques.

C'est finalement Circusnext une association qui accompagnera la création de jeunes compagnies circassiennes européennes qui occupera les lieux dès septembre 2021 par la résidence et la production de spectacles.

Démarche développement durable du maître d'ouvrage

La démarche de développement durable sur ce projet s'inscrit dans la politique de la Ville de Paris qui poursuit une politique volontaire en matière de batiments durables et d'éco-construction.

Description architecturale

Le parti de restauration proposé pour l’ancienne grange de la ferme Montsouris envisage de permettre une lecture évidente des dispositions d’origine du bâtiment, tout en conservant et en mettant en valeur la substance ancienne conservée.

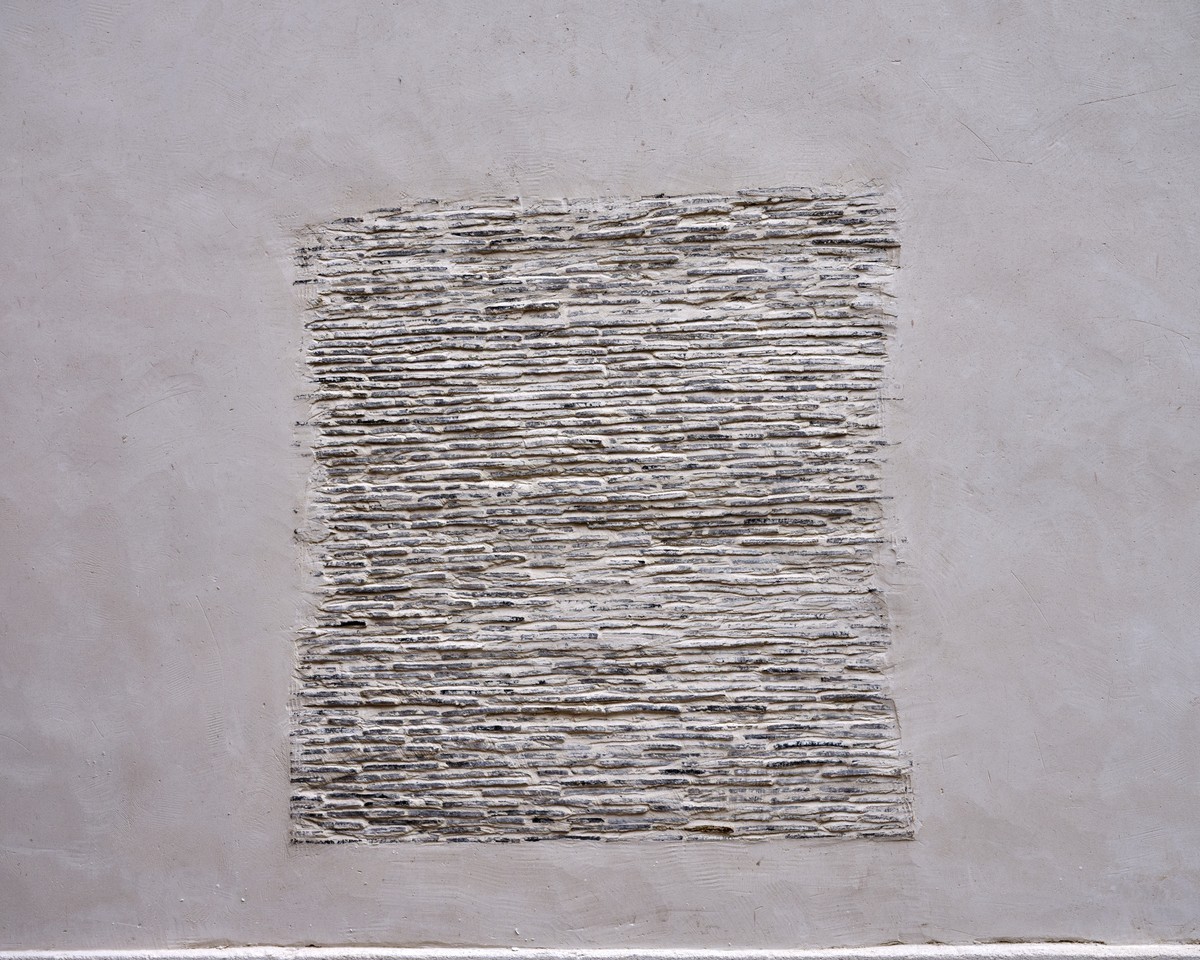

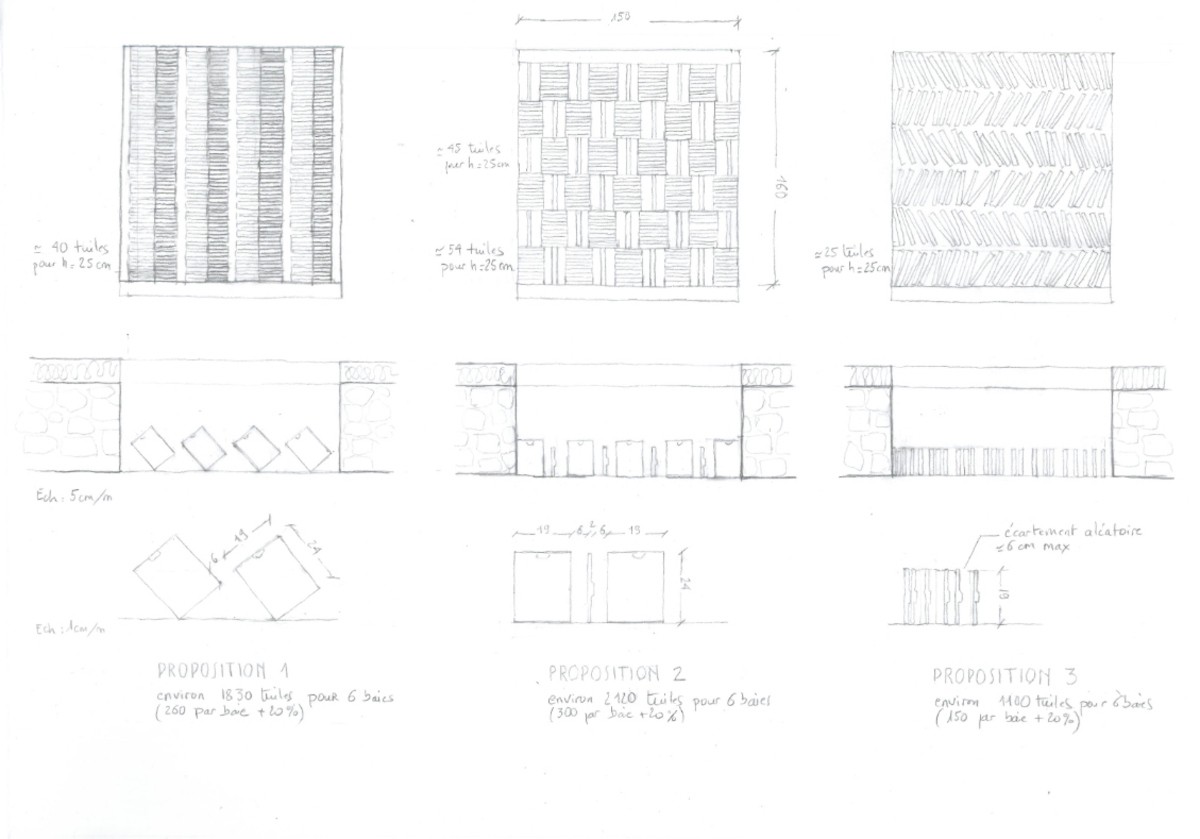

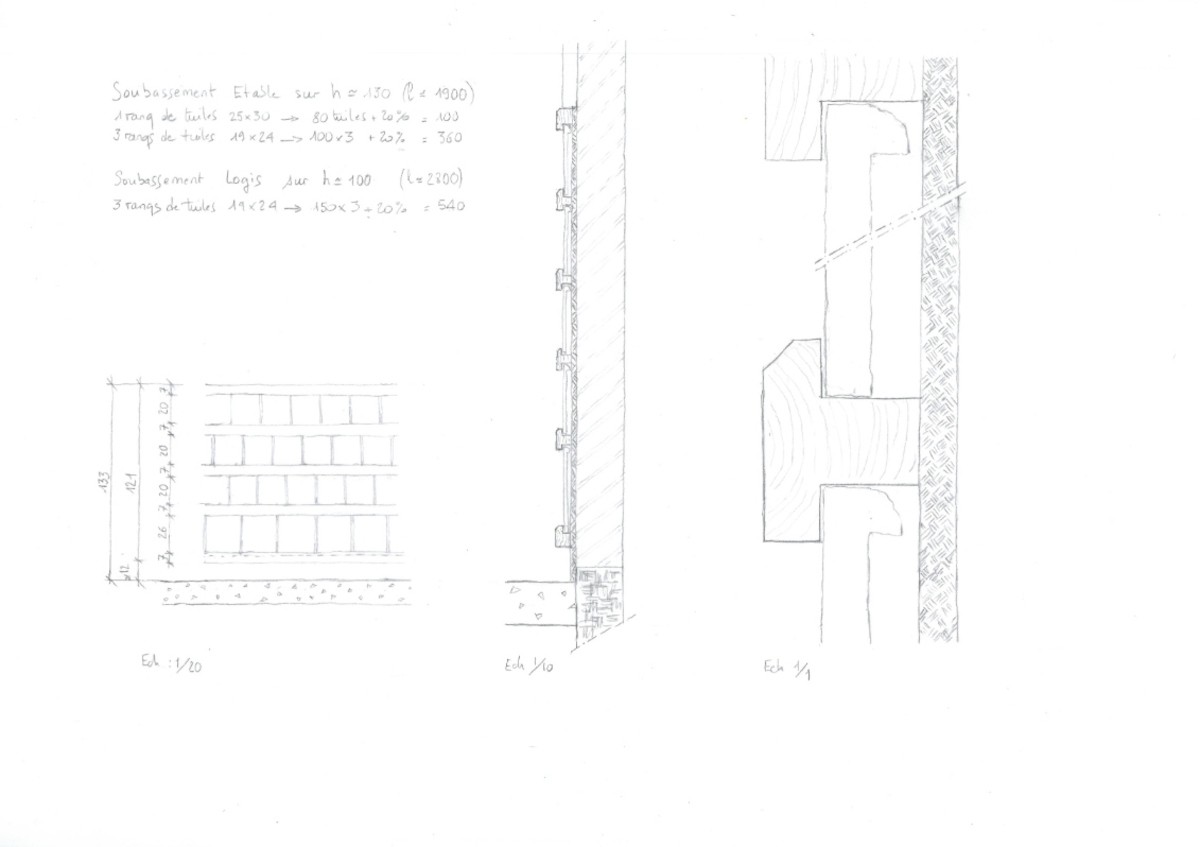

L’époque privilégiée est donc celle de l’origine du bâtiment avec sa fonction de vacherie, dont la construction se situe entre 1846 et 1862 et dont l'activité a perduré jusque dans les années 1950 au décès de la dernière paysanne : elle distingue d’une part un logis sur cellier avec un grenier sous combles indépendant - chaque espace étant éclairé naturellement par des baies en partie conservées -, d’une étable conçue comme un grand volume de plein pied, se développant sur les deux tiers restant du bâtiment en longère. Cependant, la réaffectation de ce bâtiment en équipement associatif polyvalent suppose une habitabilité et une fonctionnalité des nouveaux usages, et donc un arbitrage sur les aménagements et remaniements réalisés en 1962 : ceux-ci sont en grande partie supprimés (plancher béton et enduit cimenté en façade Est) ou remaniés (baies modernes). Dans un parti de réemploi propre aux us du monde paysan ici appelé en référence, il est réutilisé une partie des tuiles plates, qui seront déposées en raison de leur vétusté, pour le bouchement ou le remaniement des baies modernes selon une mise en oeuvre qui permet de distinguer les fantômes des percements et d’évoquer ainsi la mémoire du lieu social aménagé en son temps par l’Abbé Keller propriétaire d'alors.

Le diagnostic ressource et sanitaire croisé avec les données historiques et archéologiques rassemblées à l’occasion du relevé de l’édifice, ont permis de considérer que la partie du bâtiment qui laissait le plus de témoins sur son état primitif était celle constituée du logis sur cellier surmonté de son grenier (la disposition et la forme des baies, certains éléments de menuiseries encore en place, le plancher haut du rez-de-chaussée avec ses enchevêtrures, etc.). La partie du bâtiment dédiée à la grange a conservé une substance anicienne moindre et a été plus amplement remaniée, même si la simplicité supposée de sa disposition d’origine pourrait être facilement évoquée par la restauration d’un grand volume. Les maçonneries, bien qu’ayant fait l’objet de percements de baies modernes, ont conservé leur cohérence d’ensemble. La charpente est d’origine et témoigne d’une mise en oeuvre traditionnelle.

Il a donc été proposé de restaurer le clos-couvert du bâtiment conformément à la connaissance la plus exacte que nous pouvons avoir de ses dispositions d’origine.

Pour l’ensemble du bâtiment :

‐ Restauration des maçonneries de pierre calcaire et habillage des parements au plâtre paysan traditionnel ;

‐ Restauration et traitement curatif des charpentes ;

‐ Réfection des couvertures en supprimant les appendices modernes.

Pour la partie « logis » :

‐ Restauration des baies et mise en oeuvre de menuiseries à petits bois ; les deux baies modernes percées dans le logis seront remaniées en baies à plein cintre, sur le modèle des baies anciennes. Les témoins de menuiseries en imposte serviront de modèle pour le dessin des châssis ;

‐ Restauration et renforcement du plancher en bois du grenier.

Pour la partie « étable » :

- Le grand volume double hauteur de l’étable est restitué par la suppression de la dalle de béton moderne ;

- Les fermes sont laissées apparentes dans ce volume ainsi que dans celui de l’ancien grenier ;

- L’habitabilité contemporaine du bâtiment est réalisée par des adaptations respectueuses des dispositions d’origine du bâtiment par leur intégration discrète et avec des matériaux biosourcés, remployés du site et hors site et des procédés constructifs traditionnels.

Sont ainsi mis en oeuvre :

‐ Des remaniements de baies sur le mur gouttereau Est avec de nouveaux châssis en bois visant à la performance énergétique du batiment ;

‐ Des percements de baies dans le pignon Nord pour l’accès au bâtiment et l’usage de la pièce d’étage ;

‐ La création de fenêtres de toits à châssis affleurant et redécoupés sur le versant Ouest de la couverture ;

‐ Une mezzanine et un escalier en bois pour reconstituer une partie des surfaces du plancher en béton supprimé.

Le choix des matériaux et leur mise en œuvre durable sont au cœur de la démarche de ce projet.

Les interventions en restauration visent d’abord à assurer la conservation des éléments constructifs anciens du bâtiment en traitant les pathologies qui affectent son clos-couvert (maçonneries en pierre calcaire, charpente en bois, couvertures en tuiles plates) par des mises en œuvre respectueuses des matériaux d’origine.

Ces principes constructifs traditionnels conservés sont complétés par la mise en œuvre de procédés traditionnels ou très ponctuellement de techniques contemporaines localisées.

Dans un parti d’intégration au bâti traditionnel préindustriel restauré de la grange, les interventions contemporaines se font, autant que faire se peut, selon les critères suivants :

- Emploi de matériaux à faible empreinte carbone dans son cycle de vie ;

- Emploi de matériaux biosourcés ou géosourcés : plâtre, isolant en mélange chanvre/plâtre, liège, terre cuite, terre crue. ;

- Emploi de matériaux issus d’une filière de production francilienne valorisant des savoir-faire traditionnels : enduit plâtre traditionnel pour les façades, enduit intérieur en terre, isolation en chanvre/plâtre, tuile plates traditionnelles ;

- Recyclage ou réemploi de matériaux recensés sur le site même ou sur des sites parisiens.

Plus de détails sur ce projet

https://grandhuit.eu/projet/montsouris/Crédits photo

Myr Muratet

Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

Intervenants

Maître d'œuvre

Architecte co-traitant : Atelier Aurélien Masurel

0320315575

Architecte du patrimoine

Maître d'œuvre

Architecte co-traitant : Sophie Popot

sophie.popot[a]architectes.org

Architecte co-traitant

Bureau d'études structures

LM Ingénieur

lm.ing[a]@club-internet.fr

Bureau d'étude thermique

Alter Batir

olivier.lelohe[a]gmail.com

https://www.alterbatir.fr/BE thermique, CVC, fluides

Entreprise

Becia

patrick.floch[a]becia.fr

http://www.becia.fr/Entreprise générale

Entreprise

Le Feu et l'Eau

clement.savalle[a]lefeuetleau.fr

https://lefeuetleau.fr/Plomberie, chaudière bois pellets-pose des radiateurs et sanitaires en réemploi

Entreprise

Travail et Vie

reynaud.atoll[a]gmail.com

https://www.travailetvie.org/Déconstruction

Entreprise

Apashu

apashuservice[a]yahoo.com

https://www.apashu.fr/Electricité

Entreprise

Batilibre

info[a]batilibre.com

https://www.batilibre.com/Isolation paille-plâtre/enduits

Entreprise

A Travers Fil

contact[a]atraversfil.org

https://www.atraversfil.org/Agencement intérieur en réemploi

Entreprise

Atelier R-Rare

Camille Muret

https://www.construire-solidaire.fr/portfolio-item/atelier-r-are/Conception et réalisation des lambris et parquet en réemploi

Entreprise

ADM

M Masurier

https://www.adm-charpente-bois.fr/Restauration de la charpente et couverture tuile traditionnelles.

Exploitant

Circusnext

Cécile Provot

https://www.circusnext.eu/fr/Autre intervenant

Collectif Port Mahon

http://collectifportmahon.blogspirit.com/Co-conception préservation du patrimoine

Autre intervenant

Conseil de quartier Montsouris Dareau

Bruno Becker président

Co-conception usages

Type de marché public

Conception réalisation

Consommation énergétique

- 76,00 kWhep/m2.an

- 360,00 kWhep/m2.an

Consommation réelle (énergie finale)

47,00 kWhef/m2.an

Performance énergétique de l'enveloppe

- 0,54 W.m-2.K-1

- 0,28

Systèmes

- Chaudière/poële bois

- Chaudière à bois

- Aucun système de climatisation

- Double flux avec échangeur thermique

- Chaudière-poele bois

- 100,00 %

Environnement urbain

- 632,00 m2

- 298,00 %

- 334,00

Solution

isolation paille-plâtre

Vieujot

01 39 89 20 48 ou contact[a]vieujot.org

https://vieujot.org/Second œuvre / Cloisons, isolation

C'est l'adaptation d'une technique ancestrale aux besoins du bâtiment contemporain avec un R de 4 il isole le bâti ancien tout en permettant la respiration des parois et une excellente maîtrise de l'hygrométrie.

Réemploi (même usage) / Réutilisation (changement d'usage)

- Charpente

- Couverture

- Façades

- Menuiseries intérieures

- Menuiseries Extérieures

- Revêtements de sol

- Cloisons

- Electricité

- CVC

- Plomberie

Bilan environnemental

Economie sociale et solidaire

Gestion de l'eau

Qualité de l'air intérieur

Analyse du Cycle de Vie :

Raisons de la candidature au(x) concours

Le bâtiment incarne une démarche radicale d'éco-restauration en ce qu'elle vise une préservation éclairée du patrimoine et des ressources dans ses choix constructifs comme dans son énergie. Par le recours à des techniques traditionnelles les architectes ont voulu révéler un patrimoine vernaculaire témoin d'une richesse sociale paysanne souvent délaissée. Dans un premier temps et à l'appui d'un diagnostic, ils se sont attachés à valoriser, transformer et remployer les matériaux déposés lors du chantier ou abandonnés sur le site ou issus de chantiers parisiens, délaissés eux aussi pour répondre sobrement aux besoins contemporains des nouveaux occupants. Les tuiles ont bouché des baies obsolètes ou paillage dans le cellier ou se sont glissées dans les montants d'anciennes fenêtres pour devenir lambris, les solives des combles déposées sont devenues parquet...

Poursuivant cette démarche de préservation des ressources les architectes ont voulu réactiver les liens sociaux et les ressources qui unissaient monde rural et urbain rendant ainsi hommage à la mémoire d'usage du site. L’accent a été mis sur l’approvisionnement ville-campagne par l’emploi du bois et de sous-produits agricoles tels que la paille, la chènevotte que l'on retrouve dans les mortiers isolants et de matériaux géo-sourcés tel que le plâtre traditionnel pour les enduits intérieurs et extérieurs. Le recours aux éco-matériaux constitue également une possibilité de restaurer le lien, de le rendre visible. Il présente également des bénéfices techniques évidents pour la restauration en ce qu'il procède d'une même démarche de compréhension de la matière et de ses potentialités dans un respect des édifices et dans une valorisation du travail et du geste de l'artisan. Le champ d'exploration s'est volontairement et systématiquement ouvert à tous les matériaux de cueillette, du réemploi, la paille, la terre cuite, le plâtre, la pierre massive et le bois.

Batiment candidat dans la catégorie